一次物理行业的转变,引发无数行业的想象!

室温超导手艺,刚刚迎来了里程碑式希望。美国罗切斯特大学物理学家 Ranga Dias(朗加·迪亚斯)明确示意,他的团队已经实现了一种可以在室温条件下实现超导的全新质料。

这种手艺一旦应用,拿下诺奖险些不是问题。

谁能在室温条件下实现超导,就能掀起新的一轮手艺革命。好比我们熟悉的无损电力传输、悬浮高速列车和平价医疗影像装备以及可控核聚变等,都能取得历史性突破,而且手艺一旦落地,我们再也不用再郁闷电池没电了。

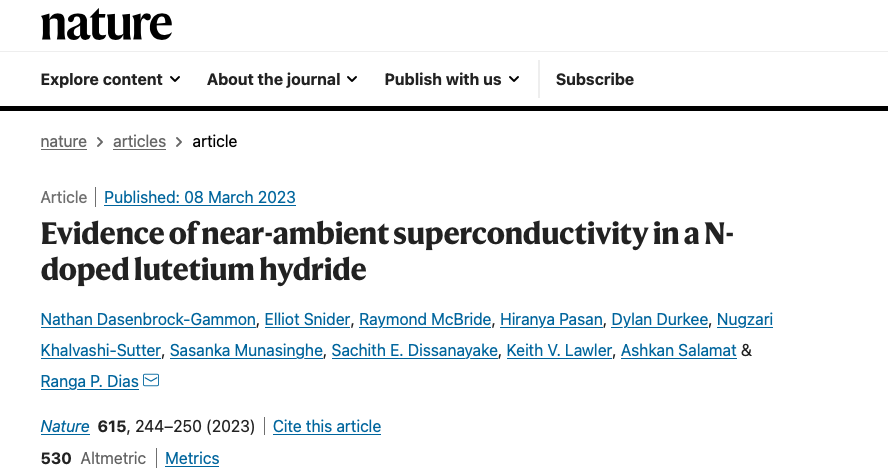

就在今天,Nature还正式揭晓了迪亚斯团队的新论文。手艺足够震撼,在拉斯维加斯举行的美国物理学会现场,这场讲座被围的水泄不通,安保职员不得不提前阻止更多人进场。

微博、知乎相关话题被送上了热搜。

而资源市场更是闻风而逃。昨晚,股民最先深夜学习室温超导手艺,剖析师也午夜开会研究。3月9日开盘,室温超导观点股果真大涨,其中永鼎股份以及百利电气等一度涨停。

然鹅,这么一个全行业为之震惊的手艺,主创团队却遭遇不少质疑,此前还深陷撤稿风浪。不外 Dias已经明确回应,已多次重复实验,有信心过审,应用到现实天下还需要几年。

01

第六次手艺革命?

想要明晰Ranga Dias和团队为什么可以震惊学界,我们得先简朴领会几个观点,超导和超导体。

超导是导体在某一温度下,电阻为零的状态。约莫一个多世纪前,荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯首次在约-268°C的汞中发现了超导。

理论上来说,多数质料只要冷却到极低温度,都可以酿成超导,在没有电阻的情形下传输电流。

固然一些超导也可以在温度更高的条件下事情,但需要极高的压强,而这并不现实。

超导体则是在一定条件下出现超导电性的质料,也就是超导质料,是在某一温度下,电阻为零的导体。

除了零电阻的特征,超导体的另一个特征是完全抗磁性。因此超导体作为一种革命性的质料,现在已经在MRI核磁共振、粒子加速器等领域率先最先应用。

现阶段想要实现超导,要么是需要极低的温度环境,要么是在常温中加高压。而 Ranga Dias和团队示意他们找到了一种新质料,可以实现常温超导。

泉源:APS

Ranga Dias在美国物理学会聚会上,做了题为Observation of Room Temperature Superconductivity in Hydride at Near Ambient Pressure(近环境压强下考察到的金属氢化物室温超导征象)的讲述。

正是这篇讲述惊动了全球。Ranga Dias和团队将氢、氮、镥三种元素夹杂在金刚石压砧(diamond anvil cell,发生超高压的装置)中,施加差其余压力丈量电阻。

经由实验发现,基于氢、氮、镥组成的三元氢化物(N-Lu-H)质料,会在294K(室温21°C左右)的温度下,质料失去电阻,但仍需要在1GPa的压强下才气实现超导电性。

而这已经远低于在室温事情的超导,通常所需要的数百万个大气压。

因此,Ranga Dias在大会上宣称:近环境压强下可应用于现实的超导手艺已经泛起。

虽然这项研究引起了学界热议,但还没有获得现实证实,这项研究功效一旦获得证实,或将推翻物理学,并普遍应用于人类科技的各个领域,好比能源运输、医疗、通讯、以及交和电子装备等。

在医疗方面,常温超导手艺可以用于核磁共振成像(MRI)等医疗装备中,使医学成像加倍精准和高效。

在我们更为熟悉的交通运输领域,室温超导手艺可以应用于磁悬浮列车,以及电动汽车,削减动能使用和成本,使得交通系统加倍高效、平安和环保。

此外还可用于新质料制造,室温超导质料具有极高的电导率和电流密度,可以用于制造更高效能的电池、电动车辆等新能源装备。届时,更高效的电池,或将彻底告辞电动车续航焦虑的时代。

02

虽然常温,但需要的压强也高

为什么能实现常温下超导?

首先与以往的做实验的超导质料差异,Dias这次接纳了一种新的元素组合,由氢、氮和镥制成的质料,新引入了一种之前的超导质料中都没见过的元素—镥(LU Lutetium),Dias示意他们使用了一种名字叫镥箔的有数金属。

他们将其取名为三元镥氮氢系统(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system)。

值得一提的是,Dias团队此前就一直致力于通过向硫化氢质料之中添加其他元素,以进一步提高明导临界温度,好比说钇元素,效果都无功而返,这次就瞄上了极其有数的LU元素。

这项研究中所涉及的超导形式要求电子相互耦合,需要形成大量的库珀对,由于镥元素既富含超导性,而且作为原子序数为175的元素也应该能提供更多的电子。

再加上氢元素作为质量最轻的元素,更容易被捆绑一起,这也是为什么加入氢的缘故原由。

这些电子可能介入形成库珀对,使超导状态更容易实现,再加入微量的氮使结构更稳固,从而有可能降低所需的压力。

接下来就是施加响应的压强,促使氢进入质料的晶体结构,形成具有异常高的临界温度的富氢超导体。

泉源:Nature

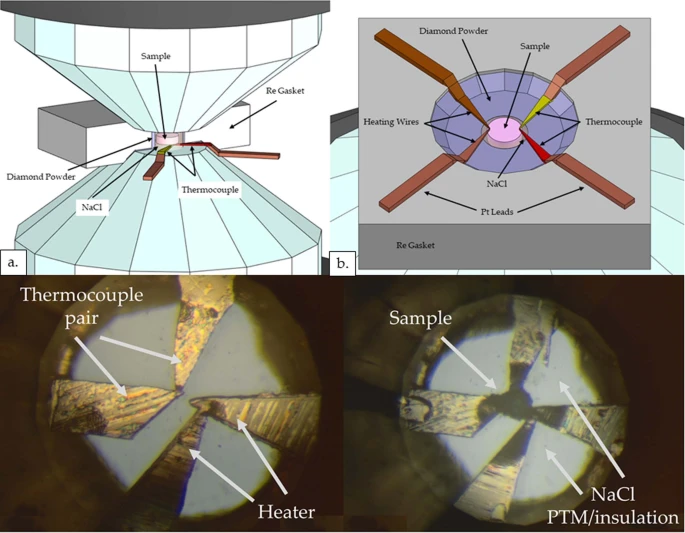

在试验历程中,Dias团队将镥箔这种金属片,挤压在两个钻石之间,然后把含有99%的氢气和1%的氮气通过气泵打入他们这个称为“金刚石压砧(diamond anvil cell)”的装置中,最后丈量化合物的转变。

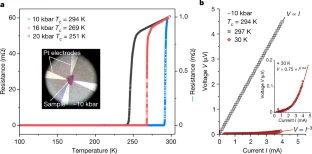

Dias团队划分试验了从3000 到 30000 倍的大气压,随着施加差异倍率的大气压,镥氮氢化合物也发生了一些转变。

一最先镥箔变蓝,这可能是由于氢渗入了金属。但随着压力增添到数千个大气压,夹杂物转变为粉红色,效果证实这些夹杂物已经酿成了融为一体的金属。

泉源:Nature

继续将压力增添到跨越30000倍大气压,酿成了更深的红色,测试后发现在这个压强下它失去了金属特征。

这也意味着在3000到30000倍大气压局限内,超导性是有可能的。因此,研究职员在这个压力局限内举行频频测试,从而辅助找到支持最高临界温度的压力。

最终通过测试发现当气压峰值约莫是大气压的10000倍时。此时的温度仅为294 K,约莫为 21°C,和室温差不多,这种质料就失去了对电流的阻力。

泉源:Nature

这也意味着,众人期待的室温超导体已成。

可是虽然是处于室温条件下完成的此次试验,然则不要遗忘促成这次试验的另一概略素—10000倍大气压强。

上海市高温超导重点实验室主任、上海大学教授蔡传兵以为,这次Dias展示出的研究功效有一定可靠性,但室温超导所需的1GPa压力仍属于高压局限,距离现实应用仍异常遥远。

这也是众多科学家对迪亚斯“近常压常温超导”的观点提出争议的缘故原由之一,他们以为Dias突出了“室温”的观点,而刻意忽视了10000倍大气压的条件,有些强调的身分。

人人可能对10000倍大气压的观点有些模糊,这相当于在100km深度海底才气到达的强度,而我们人对海洋的认知只有短短的10km,相当于20000头非洲象踩在一小我私人身上、指甲盖巨细的地方蒙受十几吨重量。

另外,人类在现在能到达的规模化的超高压手艺只有700—800倍的大气压强而已,以是事实是实现运行温度在零下十几度到零下一百度的低温超导容易,照样实现一万倍大气压容易,效果显而易见。

03

团队曾遭质疑

除了室温超导手艺突破引起的热议外,此次事宜尚有一大争议点在于研发团队。

Ranga Dias是一位印度裔科学家,研究涉及高温超导、新型质料合成、高压NV光学磁力丈量、高能量密度物理学等多领域。

泉源:罗切斯特大学

2006年,他在斯里兰卡科伦坡大学获得学士学位,后前往美国继续学习,并于2013年在华盛顿州立大学获得物理学博士学位。

大佬的学术之路并没有在获得博士学位后暂停,而是前往哈佛大学物理系做博士后。就是在此时代Ranga Dias称在实验室合成了金属氢,而且发了Science杂志,但厥后金属氢莫名消逝了……

在获得哈佛大学物理系博士后的奖学金后,Ranga Dias加入了罗切斯特大学研究极端条件下氢气中的量子征象。

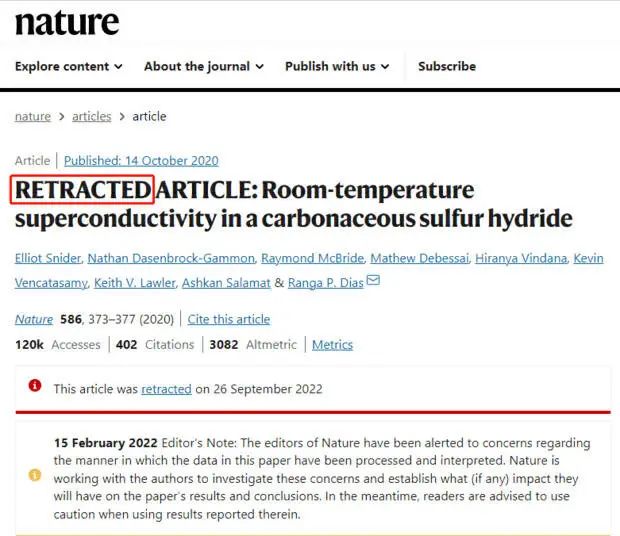

2020年10月15日,Ranga Dias和团队称,他们实现了在15℃下的碳氢硫化物超导,压强则需要267GPa(1GPa=10kbar),这是人类首次实现室温超导。

泉源:Nature

相关论文揭晓了在了当月的《自然》杂志上,并登上了封面,一度引起轩然大波,但实验效果倍受质疑。

最终Ranga Dias和团队的论文在去年9月26日被《自然》杂志撤稿,理由是研究职员在研究要害数据处置、剖析的有用性上存在违规行为。

由于有这些前科,不少网友已经把Ranga Dias看成骗子,并称他和团队是作假的惯犯,究竟Ranga Dias两次室温超导发现的数据都太漂亮了,有网友以为数据漂亮得像编的。

也有网友好奇1GPa的压力虽然已经小了许多,但照样高压,他们怎么做的实验?是若何加压的,照样只是理论研究?

因此Ranga Dias和团队最新的研究功效会晤临极为严苛的审查。

据《逐日经济新闻》报道,Ranga Dias对这次室温超导新质料已做出回应,并称已经在罗彻斯特大学实验室和其他实验室重复实验多次,且有第三方考察和自力的事情验证。

他们还会重新提交2020年的论文以供再次审验,Ranga Dias和配相助者表对《自然》之前的撤稿示意强烈否决。

这两年来,Ranga Dias坚持以为原始数据能够支持论文的主要结论,并示意和团队重复了之前的实验,考察到了同样的效果。

加州大学圣地亚哥分校理论物理学家Jorge Hirsch曾示意,仅仅是撤稿还不够,他以为撤稿反而掩饰了该研究中学术不端的征象,并以为这内里有大问题。

这次Jorge Hirsch直接在会场上开麦“我对新效果对照嫌疑,由于我不信托这些作者。”

值得一提的是,Jorge Hirsch 在 APS March Meeting 的讲述和 Ranga Dias 被放置在统一个会场,前后脚上台,会方可谓凭空增添了僵持的气氛。

泉源:Nature

现在,Ranga Dias和团队最新的研究功效已经再度登上了《自然》杂志,不外这次《自然》杂志并没有给封面的位置。